文创.我和唱片(下篇) 音乐工业日落西山之时

特约:郑泽相

高中毕业后,我就跑到吉隆坡去生活,先是上课,再来就到当时最厉害的唱片行——KL Plaza的Tower Records打工,从还没开张就开始做准备工作,直到开张后,就在当时绝无仅有的Jazz Room里当售货员。那是梦寐以求的工作!每天和喜欢的唱片为伍,想听的唱片就打开来听,心思都放在专心阅读唱片小册子里的资讯。

在那个小小的空间里,我的爵士乐教育展开了,还跟各种进来这似乎是神圣殿堂的人们交换意见。从爵士老饕的言谈中,学到新知识,再将这专业心得,推荐给爵士新手们,此外,还能以职员优惠价买唱片!

那时候的薪水,几乎都贡献给公司了,在学院上课的情况也开始觉得吃力——毕竟早上去上学,中午转搭三趟巴士去上班,晚上十二点多才回宿舍,第二天再上课。

以当时年轻的身体来说,还是相当快乐。买唱片都是深思熟虑后才下手,然后像饥民舔净盘子,将音乐一滴不漏收入心中。那时候喜欢的唱片,现在还可记起每个细节。

当时并没有感觉到乌云就要来的感觉,可能也只是嗅到雨水味道的后知后觉吧!记得有人说到互联网,用半个小时下载一首歌曲,如果断了线,还得重新来过。当时我的想法是,下载多麻烦呀!

那时候也不太了解唱片工业背后的操作方式,有些大厂牌控制音乐家的生计,以不公平的方式签下乐手歌手,垄断话语权,然后在CD时代来临,推出所有旧录音的复刻版,消费者再纷纷掏出钱买这些以非常低成本制作的CD。年轻的我,只懂得我爱音乐。Tower Records的标语还是“No Music No Life”。

在美国念书如入天堂

在美国唸书时,简直是进入了天堂!当时盛行的推销唱片方式是,怂恿人们加入CD Clubs,以一张唱片的价钱可得到十二张唱片!每个月他们会寄一张新唱片给你,如果你没拒绝的话,他们就从你的信用卡里扣除这张唱片的单价从这个CD Club,我买了好多在马来西亚只有在书刊上读过,但没听过的唱片。

这时候,Ebay也开始盛行,在这里我也成功买了好多唱片,甚至开始从欧洲入口一些唱片,在Ebay上卖,做些小生意来支持我这嗜好。在美国的五年,前后买了超过四千张唱片,要回国时就痛苦极了,寄了三十多箱书本和唱片回来,真是玩物丧志呀!

喜欢唱片的人都会同意,收集唱片的乐趣不只是聆赏音乐的美妙,小册子的设计、内容文字、美工等,都值得一再把玩。尤其在我阅读的各种唱片小册子中,累积了关于音乐、历史等知识,对我来说是学习路上的重要导师。

我失去了初生之犊的天真和清白

音乐工业在互联网来临后,就一直处在挨打状态,这期间目睹了百年大牌合并、重组、挨打、倒下。90年代末段,日本人花了好大力气,好多钱买了欧洲、美国大牌的古典音乐、爵士音乐仓库,却没料到接下来的日子,买唱片的人下跌。一张唱片可在瞬间免费下载,Napster、BitTorrent疯狂盛行,摧毁了整个工业,一夜间,唱片工业盛况不再。

不过,随之而来的是音乐泛滥,反正不用钱就可以拥有那么多音乐,也就不会珍惜这不费丝毫力量得来的东西。别说别人了,我自己下载(是,我承认!)的音乐,很多时候是完全不认识的,也不会特地去听过多少回。常和友人聊到我们年轻学生们听音乐的习惯,和我们经历过唱片时代的人相比,是多么地不一样。

你问念音乐的学生,现在听什么音乐?谁是音乐家?谁是作曲家?他们都不知所云,虽然手上拿着的硬盘收录了五百多Gigabyte,几万张古今中外经典冷僻的唱片,可他们似乎不曾拥有过这些,他们在听的时候,不知道自己在听什么歌曲,更不提作曲家、伴奏、编曲家、制作人、录音师、混音师、母带制作录音室等是谁?在哪里?为什么?我不喜欢责备现下的年轻人世风日下,没好好学习,没好好聆听,只是人类性格中不珍惜任何不费力得来的东西,是古今中外皆有的。

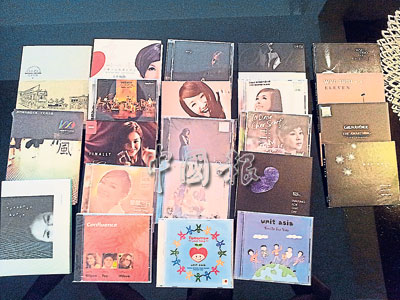

当我说我哀叹,不是哀叹科技进步摧毁了我的记忆,而是哀叹我失去了那年轻时,爱音乐的热忱,我失去了初生之犊的天真和清白的记忆容体。不过,我还是老派地买CD,而且还是勇往直前,制作一张又一张专辑,用我曾经珍爱的载体——CD来售卖。

现在,潮人们又开始嚷嚷黑胶唱片怎样怎样了,虽然我也收集了一些黑胶,倒是对潮人们的意见不以为然,我喜欢的,不用别人来说什么,我喜欢就是!